Jakarta, ruangenergi.com- Beberapa hari lalu saya menulis satu opini berjudul “Pilih CCS atau Renewable Energy?” , setelah itu beberapa hari kemudian kebetulan saya mendapatkan kiriman laporan hasil eksaminasi yang dilakukan oleh IEA (The Internasional Energy Agency) yang beranggotakan 31 negara di dunia, termasuk Indonesia. Laporan tersebut adalah edisi revisi Desember 2023 dan Februari 2024, jadi masih lumayan hangat.

Eksaminasi yang dilakukan oleh IEA ini meliputi isu-isu energi isu-isu energi global meliputi suplai dan kebutuhan minyak, gas bumi, serta batu bara, teknologi energi terbarukan, pasar listrik, efisiensi energi, akses terhadap energi, manajemen pengelolaan kebutuhan energi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Melalui eksaminasi ini IEA melakukan advokasi kebijakan yang akan meningkatkan reliability, affordability dan sustainability energi di ke 31 negara-negara anggotanya.

Berdasarkan hasil eksaminasi tersebut didapatkan data bahwa ada sekitar 97 mb/d minyak dan 4,150 bcm Gas Bumi yang dikonsumsi oleh global pada tahun 2022. Konsumsi sebesar ini menghasilkan lebih dari 18 Gt Emisi CO2 (sekitar separo dari total emisi yang dihasilkan dari seluruh sektor energi dunia), maka dari itu bila global berkepentingan pada satu sisi ingin melakukan pengurangan karbon secara signifikan dan pada sisi lain memenuhi puncak (peak) peningkatan kebutuhan minyak dan gas bumi sampai dengan tahun 2030, maka keseriusan kalangan industri minyak dan gas bumi untuk menerapkan CCS (Carbon Capture Storage) menjadi tantangan besar.

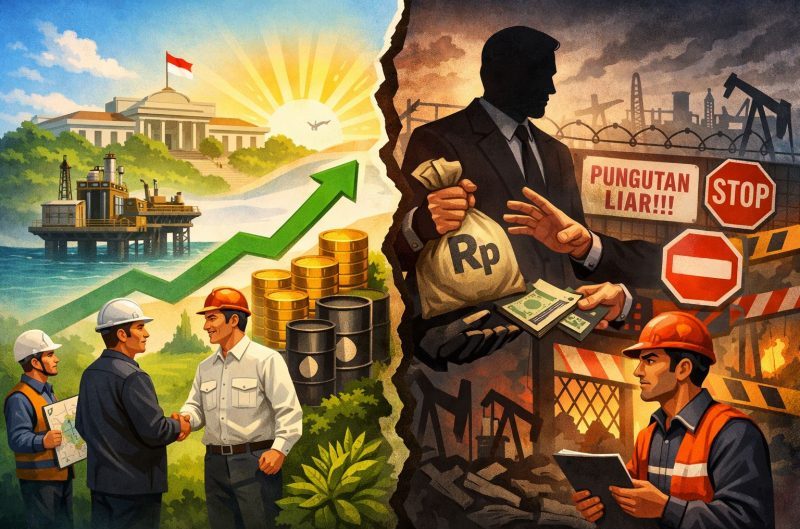

Tantangan besar semacam ini sering dialamatkan pada perusahaan-perusaan/korporasi-korporasi besar pemain minyak dan gas bumi yang merupakan perusahaan privat, padahal menurut data yang ada saat ini penguasaan cadangan minyak dan gas bumi itu mayoritas sudah tidak lagi di tangan korporasi swasta/privat, tapi di tangan National Oil Companies (NOCs) alias perusahaan plat merah milih negara-negara penghasil minyak dan gas bumi. Akibatnya komitmen pengurangan karbon di sektor migas ini tidak bisa berhasil bila NOCs tidak memiliki komitmen yang tinggi.

Dalam sebuah diskusi rekan saya yang dari dulu saya kenal sangat kritis terhadap keekonomian mengatakan bahwa secara telah diketahui secara luas, kendala utama pengembangan CCS di industri migas itu adalah karena biayanya yang mahal.

Untuk setiap ton karbon memerlukan biaya hingga ratusan US dollar, padahal bila karbon ditangkap melalui metode alami oleh pohon-pohon yang ditanam melalui program penghutanan kembali (reforestasi) biayanya akan bisa jauh lebih murah, tidak sampai ratusan US dollar per ton karbon emisi.

Pendapat tersebut sangat logis dan menarik, namun dalam kasus di Indonesia faktamya urusan reforestasi ini ternyata bukanlah urusan yang mudah dan sederhana, Kebetulan lebih dari sepuh tahun saya berurusan dengan penggunakan kawasan hutan untuk industri hulu migas sehingga termasuk berurusan dengan kegiatan reforestasi.

Kendala utama yang harus dihadapi dalam urusan reforestasi ini adalah kendala non teknis, berupa kendala sosial dari faktor eksternal. Contoh nyata yang pernah saya (kami) alami di Jambi adalah, ketika KLHK (dulu masih Kemenhut) menunjuk lokasi bagi kami untuk melakukan rehabilitasi DAS (program reforestasi) sebagai kompensasi atas pemakaian kawasan hutan (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), faktanya sampai berakhirnya batas waktu yang ditentukan dan kemudian terjadi perubahan aturan hingga rehabilitasi itu bisa digantikan dengan pembayaran PNBP, kegiatan penanaman pohon satu batang pun tidak pernah berhasil kami lakukan, Mengapa?, karena lahan/areal yang ditunjuk sebagai lokasi reforestasi telah diduduki oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk perkebunan rakyar, sehingga sosialiasi dan pendekatan apapun yang telah kami lakukan untuk melakukan reforestasi ditolak oleh mereka, bahkan kontraktor kami pun menghadapi ancaman fisik bila berani masuk ke areal tersebut.

Tidak hanya pada lokasi yang saya sebut di atas saja, ternyata di daerah-daerah lain kendala konflik tenurial, konflik kepemilikan/penguasaan lahan antara otoritas kehutanan vs masyarakat masih sangat banyak terjadi, belum lagi tumpang tindih dengan HGU perusahaan-perusahaan perkebunan besar dan juga dengan konsesi pertambangan mineral dan batubara. Alhasil “kejar tayang” untuk memenuhi NDC untuk pengurangan karbon melalui reforestasi juga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi sektor industri migas tidak punya kendali terhadap sektor kehutanan, urusan pertanahan serta penataan ruang.

Tentu saja reforestasi ini akan berbeda dengan CCS yang kendali keberhasilan dan kegagalannya ada pada pelaku industri migas sendiri yang mengoperasikan CCS untuk kepentingan migas sendiri (baca: hulu migas). Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Bab II Skema Penyelenggaraan Carbon Capture Storage Pasal 2 disebutkan: (1) Dalam Wilayah Kerja dilaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyelenggaraan CCS. (3) Penyelenggaraan CCS Wilayah dimaksud Kerja pada kegiatan pada sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Penyelenggaraan CCS pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dilaksanakan oleh pemegang izin berdasarkan Izin Eksplorasi dan Izin Operasi Penyimpanan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa CCS memang ranah dari penyelenggaraan kegiatan usaha migas dengan skema Kontrak Kerja Sama (PSC) ataupun dengan skema Perizinan. Kembali lagi adalah bagaimana caranya menekan cost agar yang ratusan US Dollar per ton CO2 dapat ditekan namun aspek keselamatan, kesejatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan tetap harus terjaga.

Sungguhpun demikian alternatif reforestasi pun tetaplah harus dibuka lebar-lebar oleh pelaku industri migas, dengan jalan berkolaborasi dengan stakeholder di KLHK agar urusan non teknis, konflik penguasaan lahan dan semacamnya bisa dihindarkan, Lebih dari setahun lalu saya pernah bertamu dan bertamu para Ahli Kehutanan di Fakultas Kehutanan UGM, tercetus ide bahwa reforestasi/rehabilitasi DAS yang selama ini dibebankan kepada pelaku industri migas manakala melakukan kegiatan di kawasan hutan dengan IPPKH, harusnya bisa dilaksanakan/diselenggarakan oleh lembaga yang lebih memiliki kompetensi soal itu (termasuk salah satunya kampus yang memiliki Fakultas Kehutanan), Pun demikian dengan program pengurangan karbon logikanya bisa dikolaborasikan melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.

Marilah kita rumuskan skema kolaborasinya ………. dan saya kira Kementerian ESDM dan atau SKK Migas bisa memprakarsainya

Opini oleh: Dr. Didik S Setyadi*)

*) Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan, Dosen Tamu di Universite Le Havre Perancis dan Pengajar Tetap di Petroleum University UP 45 Yogyakarta