Jakarta, ruangenergi.com – Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah instrumen strategis untuk menginternalisasi biaya emisi gas rumah kaca ke dalam mekanisme pasar. Penerapannya di sektor industri tidak hanya membantu pencapaian target iklim, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi, mendorong adopsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Hijau, dan mempersiapkan industri menghadapi kebijakan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Bagi Indonesia, NEK membuka peluang ekonomi baru, termasuk pasar kredit karbon dan penguatan daya saing industri. Dampak kebijakan ini sangat signifikan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok industri besar.

1. Metodologi Kalkulasi Karbon di Sektor Industri

Kalkulasi karbon mengikuti standar internasional seperti GHG Protocol dan ISO 14064, mencakup tiga cakupan (scope): Scope 1 (emisi langsung), Scope 2 (emisi tidak langsung dari konsumsi energi), dan Scope 3 (emisi tidak langsung lainnya). Metode perhitungan didasarkan pada data aktivitas yang dikalikan dengan faktor emisi spesifik, menghasilkan satuan ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e). Akurasi perhitungan didukung oleh verifikasi pihak ketiga dan sistem Monitoring, Reporting, Verification (MRV).

2. Efisiensi Energi sebagai Strategi Pengurangan Emisi

Efisiensi energi adalah langkah kunci untuk menekan emisi dan biaya operasional. Strategi ini mencakup adopsi teknologi rendah karbon seperti waste heat recovery, motor listrik efisien, process optimization, dan integrasi energi terbarukan. Efisiensi energi tidak hanya mengurangi intensitas emisi, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin memperhatikan jejak karbon produk.

3. TKDN Hijau (Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Hijau)

TKDN Hijau mengembangkan konsep TKDN konvensional dengan menambahkan kriteria lingkungan, khususnya pengukuran carbon footprint sepanjang siklus hidup produk (life cycle assessment/LCA). Elemen utamanya mencakup asal bahan baku lokal bersertifikasi lingkungan, proses produksi efisien energi, sertifikasi lingkungan (ISO 14001, Ecolabel), dan pengukuran jejak karbon produk. Keuntungan TKDN Hijau meliputi dorongan transformasi industri lokal, peningkatan daya saing global, dan sinergi dengan kebijakan NEK.

4. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

CBAM yang diimplementasikan Uni Eropa akan mengenakan biaya karbon pada barang impor sesuai intensitas emisi. Sektor yang terdampak langsung meliputi baja, aluminium, semen, pupuk, dan listrik. Bagi industri Indonesia, CBAM menjadi tantangan sekaligus peluang. Industri dengan emisi rendah akan terhindar dari beban tambahan, sedangkan yang tidak siap berisiko kehilangan akses pasar.

5. Peluang Nilai Ekonomi Karbon untuk Indonesia

Implementasi NEK memberikan peluang pasar kredit karbon domestik dan internasional, pendapatan negara dari pajak karbon, dan akselerasi teknologi bersih. Produk dengan TKDN hijau dan jejak karbon rendah dapat memperoleh kredit karbon tambahan dan meningkatkan nilai jual di pasar global.

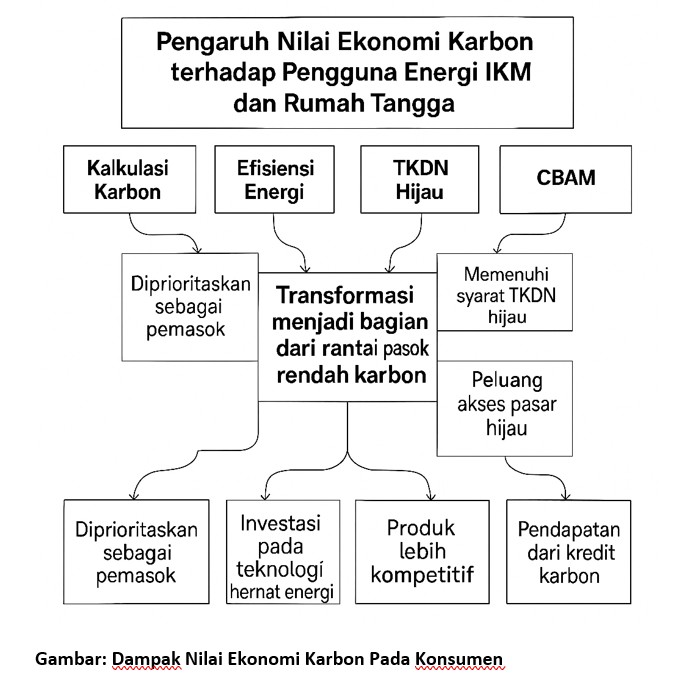

6. Dampak pada Rantai Pasok Industri Kecil dan Menengah (IKM)

IKM akan mengalami dampak langsung dari penerapan kalkulasi karbon, efisiensi energi, TKDN hijau, CBAM, dan NEK. Perusahaan besar akan meminta data jejak karbon pemasoknya, mendorong IKM mengadopsi teknologi hemat energi dan proses produksi hijau. IKM yang mampu memenuhi standar ini berpeluang menjadi pemasok unggulan di pasar global. Selain itu, IKM dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui penjualan kredit karbon jika mengurangi emisi di bawah baseline.

7. Analisis Dampak terhadap Affordability Sektor Rumah Tangga

Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan kebijakan terkait akan memengaruhi biaya energi dan harga barang/jasa, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli rumah tangga. Dampaknya dapat bersifat langsung maupun tidak langsung:

- Dampak Langsung: Kenaikan harga energi fosil akibat pajak karbon atau penyesuaian harga pasar akan meningkatkan tagihan listrik dan biaya bahan bakar. Rumah tangga dengan konsumsi energi tinggi akan terdampak lebih besar, sementara rumah tangga berpendapatan rendah menjadi kelompok paling rentan.

- Dampak Tidak Langsung: Biaya tambahan pada sektor industri akibat NEK, CBAM, atau penerapan TKDN Hijau dapat memengaruhi harga barang konsumsi. Barang dengan rantai pasok panjang dan intensif energi cenderung mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

- Potensi Mitigasi Dampak: Pemerintah dapat menyalurkan pendapatan dari pajak karbon untuk program subsidi energi terbarukan rumah tangga, misalnya pemasangan panel surya atap, insentif peralatan hemat energi, dan program elektrifikasi transportasi publik. Selain itu, edukasi masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup rendah karbon akan membantu mengurangi beban biaya energi jangka panjang.

Dengan pendekatan kebijakan yang tepat, transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga terhadap fluktuasi harga energi di masa depan.

8. Kalkulasi Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Rumah Tangga

Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor rumah tangga dilakukan untuk mengetahui besaran biaya ekonomi yang terkait dengan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat konsumsi energi sehari-hari. Kalkulasi ini penting untuk mengukur kontribusi rumah tangga terhadap emisi nasional dan potensi penghematan jika beralih ke sumber energi rendah karbon.

Metodologi kalkulasi mengacu pada prinsip yang sama dengan sektor industri, yakni menggunakan data aktivitas dikombinasikan dengan faktor emisi. Langkah-langkah utamanya meliputi:

- Identifikasi Sumber Emisi: Meliputi konsumsi listrik, bahan bakar kendaraan pribadi, penggunaan gas LPG, dan sumber energi lainnya.

- Pengumpulan Data Aktivitas: Menghitung jumlah kWh listrik yang digunakan per bulan, liter bahan bakar fosil yang dikonsumsi, dan tabung LPG yang digunakan.

- Penerapan Faktor Emisi: Mengalikan data aktivitas dengan faktor emisi masing-masing sumber energi, misalnya faktor emisi listrik (kg CO₂/kWh) atau bensin (kg CO₂/liter).

- Konversi ke Ton CO₂e: Total emisi dikonversi ke satuan ton CO₂ ekuivalen untuk memudahkan komparasi dan perhitungan nilai ekonomi.

- Penentuan Harga Karbon: Mengalikan total emisi rumah tangga dengan harga karbon yang berlaku di pasar domestik atau internasional, misalnya USD 5–30 per ton CO₂e tergantung mekanisme pasar atau kebijakan pemerintah.

Contoh: Rumah tangga dengan konsumsi listrik 900 kWh/bulan (faktor emisi 0,85 kg CO₂/kWh) dan konsumsi bensin 100 liter/bulan (faktor emisi 2,3 kg CO₂/liter) menghasilkan total emisi sekitar 1,1 ton CO₂e/bulan. Jika harga karbon adalah USD 10/ton, maka nilai ekonomi karbonnya sekitar USD 11 per bulan. Angka ini mencerminkan potensi biaya yang perlu dibayar atau potensi insentif jika berhasil mengurangi emisi.

Dengan kalkulasi ini, rumah tangga dapat memahami nilai finansial dari jejak karbon mereka, sehingga mendorong perubahan perilaku menuju konsumsi energi yang lebih hemat dan rendah emisi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dewan Energi Nasional mencermati bahwa Nilai Ekonomi Karbon, Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk dan jasa hijau, dan CBAM membentuk kerangka kebijakan yang saling menguatkan untuk transisi industri rendah karbon di Indonesia. Bagi IKM, adaptasi diperlukan melalui peningkatan kapasitas teknis, investasi teknologi bersih, dan pemenuhan sertifikasi lingkungan. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal, pembiayaan hijau, dan pendampingan teknis agar IKM dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem rantai pasok rendah karbon yang kompetitif secara global. Sektor rumah tangga dapat menghitung jejak karbon dan perlu dukungan insentif non fiskal sebagai bentuk efisiensi energi di rumah tangga.

Dr Dina Nurul Fitria, Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Konsumen, Dewan Energi Nasional RI dan Dosen Tetap Program Studi Agribisnis Universitas Trilogi